Über den Eselsweg auf die Burg

Foto: Bergverein Kallmünz, der Eselsweg in der Bildmitte führt zum Hirmesberg, ca. 1910

Foto: Bergverein Kallmünz, der Eselsweg in der Bildmitte führt zum Hirmesberg, ca. 1910

Auf dem Eselsweg haben Mensch und Tier seit mehr als 3000 Jahren, Erntegüter, Baumaterial und Wasser hinauf- oder heruntergeschleppt.

Die Hänge blieben durch die Beweidung kahl. Nach dem Pflügen der Äcker wurden die größeren Steine von Hand eingesammelt und am Feldrand abgelegt. So entstanden auch die Feldgrenzen. Natürlich mussten die Kinder als billige Arbeitskräfte beim „Steinklauben“ mithelfen.

Auf dem Weg kommt uns ein Furwerk entgegen.

Magnus Zeller, "Kuhwagen in Kallmünz" 1935, Öl auf Leinwand, 120 x 91 cm

Das 1935 in Kallmünz entstandene Gemälde von Magnus Zeller zeigt eine bäuerliche Szene auf dem Eselsweg. Zwei Kühe ziehen einen schwer beladenen Karren, auf dem eine Frau mit Kind sitzt, während der Bauer das Gespann abbremst. In ocker- braunbetonten Farben schildert Zeller eindringlich die Mühsal ländlicher Arbeit, familiäre Verantwortung und die soziale Realität der 1930er Jahre.

Stilistisch ist das Werk dem expressiven Realismus der Zwischenkriegszeit zuzuordnen. Zeller verbindet eine sachliche, realitätsnahe Darstellung mit gesteigerter Ausdruckskraft in Körperhaltungen und Physiognomien. Die erdige, gedämpfte Farbpalette und die ruhige, geschlossene Komposition unterstreichen den ernsten, sozialkritischen Grundton des Bildes.

Wilhelm Schacht, Ziegenhirtin, 1905, Aquarell, ca. 70 x 50 cm

Im Vordergrund steht ein junges Mädchen, barfuß, in einem weißen Kleid mit blauem Schurz. Sie hält Strickzeug in den Händen und scheint ganz in ihre Tätigkeit vertieft. Um sie herum weiden mehrere weiße Ziegen, während sie einen Hirtenstab locker hält. Die Sonne beleuchtet die Szene in weichen, warmen Tönen.

Im Hintergrund erkennt man die Landschaft rund um Kallmünz, mit der Burganlage als markantem Punkt am Horizont. In sanftem Licht und harmonischen Farben verbindet Schacht Landschaft und Figur zu einer ruhigen, poetischen Szene.

Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre wählte Wilhelm Schacht (1872 - 1951) Kallmünz als Malerort für Aquarelle, Zeichnungen und Ölgemälde.

Er ist 1872 in Leipzig geboren, studierte an der Akademie der Künste in Leipzig und später in München. Sein Werk umfasst vor allem Landschaften, Stadtansichten und Radierungen, häufig mit Motiven aus Franken, insbesondere Rothenburg ob der Tauber, wo er auch lebte und arbeitete. Stilistisch begann Schacht mit einer realistischen, von der Barbizon-Schule beeinflussten Malweise, entwickelte jedoch später eine freiere, expressivere Handschrift. 1923 gehörte er zu den Mitbegründern des Rothenburger Künstlerbundes. Seine Werke zeichnen sich durch stimmungsvolle Natur- und Stadtlandschaften aus, die zwischen Realismus und impressionistischer Lichtwirkung stehen.

Blick nach Osten auf das Naabtal und den Eicher Berg.

Karl Schmidt-Rottluff, Blick ins Naabtal, Aquarell und Tusche, 50,2 x 69 cm © VG Bild-Kunst, Bonn

Das Bild "Blick ins Naabtal" von Karl Schmidt-Rottluff zeigt eine ausdrucksstarke, farbintensive Landschaft, die typisch ist für den Künstler und den Spätexpressionismus. Leuchtende Gelb- und Grüntöne bestimmen die weite Tallandschaft, durchzogen von einem geschwungenen Fluss. Ein markanter Baum im Vordergrund setzt kräftige orangebraune Akzente. Vereinfachte Formen, starke Konturen und kontrastreiche Farben verleihen der Szene eine dynamische, emotionale Wirkung.

Hugo Klingenmann, Blick vom Schlossberg, ca. 1910, Öl auf Leinwand, 55 x 75 cm

Mit Landschaften von Kallmünz "Naabbrücke im Nebel" und "Jurafelsen" war Hugo Klingemann 1909 im Glaspalast in München vertreten.

Er wählt für das hier gezeigte Bild einen Panoramablick auf das Naabtal mit der Naabbrücke . Eine ähnliche Perspektive hat von Ludwig von Senger für ein Bild gewählt. Leider ist nicht bekannt, wann und wie oft er in Kallmünz war.

Geboren ist Hugo Klingenmann 1869 in Wittmund (Ostfriesland). Er studierte Kunst an der Akademie in Düsseldorf und München. Seine Bilder waren auf Ausstellungen im Glaspalast München, auf der großen Berliner Kunstausstellung und auf Kunstausstellung Stuttgart zu sehen. 1942 ist er in Stuttgart gestorben.

Ein ähnliche Perspektive hat auch Ludwig von Senger für ein Bild gewählt. Es ist durchaus denkbar, dass er mit ihm zusammen hier gemalt hat.

Ludwig von Senger, Blick ins Naabtal, ca. 1905, Öl auf Malerplatte, 84 x 70 cm

Auf unserem Weg kommen wir zum Inneren Wall, 225 m lang und bis zu 12 m hoch. Vermutlich wurde er in der Urnenfelderzeit (1200 - 800 v. Chr.) erbaut und zwischen 500 und 250 v. Chr. mit einem Flechtwerk zwischen Eichenpfosten bekrönt. Vor den Ausgrabungen durch die Universität Regensburg vermutete man, dass der Wall zum Schutz vor den Ungarneinfällen gebaut wurde, die 955 mit der Schlacht am Lechfeld ein Ende fanden. Er wird daher auch "Ungarnwall" genannt.

In den letzten Jahren war das Kulturdenkmal unter Büschen und Bäumen fast völlig verschwunden. Der Bergverein hatte 2017 dafür gesorgt, dass es freigestellt wurde. Jetzt halten im Sommer die Thüringer Waldziegen des Biobauern Graml aus Rohrbach den Bewuchs niedrig.

Rupert Preißl, Kallmünz, Öl auf Leinwand, 70 x 90 cm

Rupert Preißl, Kallmünz, Öl auf Leinwand, 70 x 90 cm

Kallmünz liegt strategisch günstig zwischen Naab- und Vilstal am Kreuzungspunkt mehrerer alter Straßen. Der Bergsporn über den Tälern ist prädestiniert für eine Burganlage, die gut abzusichern war. Zwischen 1180 und 1230 ist die Burganlage entstanden. Bauherr war vermutlich das Staufische Königshaus.

Im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 brannten böhmische und pfälzische Truppen die Burg nieder. Sie wurde jedoch zum Teil wieder instand gesetzt, als sich der 30jährige Krieg anbahnte. 1633 und 1641 kam es zu erneuten Zerstörungen. Danach wurde die Ruine als Steinbruch für den Bau der Brückenbefestigung und für Privathäuser genutzt.

Wer sitzt denn da im Gras vor der Burgruine?

Gabriele Münter, Kandinsky vor der Burg Kallmünz, 1903, © VG Bildkunst Bonn

Gabriele Münter, Kandinsky vor der Burg Kallmünz, 1903, © VG Bildkunst Bonn

Kandinsky sitzt auf dem Schlossberg vor der Burgruine. Der Geliebte sitzt im unteren rechten Bilddrittel mit einem Skizzenblock. Über

ihm ragt über der Burgmauer der Bergfried. Der Blick schweift über die Felsformationen ins Naabtal.

An dieser Stelle malt sie ihn auch in Öl und Farbe. Er sitzt im Zentrum des Bildes, im hellen Sonnenlicht, nur das Gesicht

ist etwas verschattet. Die freundlichen Farben, die hellgrünen Hänge des Schlossberges und Eicherberges lassen auf

einen ungetrübten Tag schließen. Die klassische Bildaufteilung, der goldene Schnitt strukturiert das Bild. Im Hintergrund

erstrahlen die Berge des bayerischen Waldes. Der Blick ist frei, der Himmel weit, oder doch ganz nah.

Kandinsky und Münter waren sich im Sommer 1902 beim Malen in Kochel näher gekommen. Jetzt in Kallmünz verlobten

sie sich und wurden ein Paar, wenn auch vor den anderen Malschülern verheimlicht. Kandinsky war noch verheiratet und

seine Frau Anna lebte in München. Als er Ende Juli nach München fuhr, um eine Ausstellung der Phalanx vorzubereiten,

hatte er Verlobungsringe nach Kallmünz mitgebracht.

Gabriele Münter, Kandinsky, Öl auf Malerpappe, 16,9 x 25 cm, © VG Bildkunst Bonn

Gabriele Münter, Kandinsky, Öl auf Malerpappe, 16,9 x 25 cm, © VG Bildkunst Bonn

1903 hat Gabriele Münter hier Wassily Kandinsky mit Skizzenblock fotografiert. Hat er ihr hier den Heiratsantrag gemacht? Er hat sie später hier oben als seine Braut im Mittelalter-Kostüm gemalt.

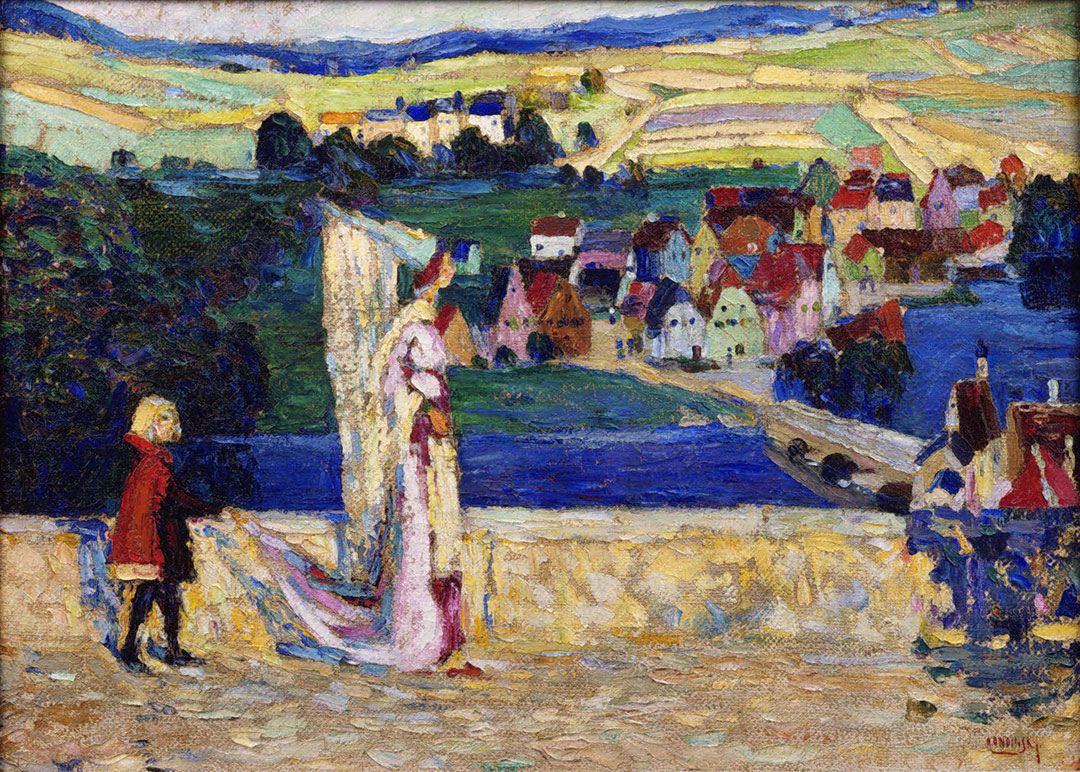

Wassily Kandinsky: Spaziergang, Öl auf Leinwand, 50,8 x 70,5 cm

Wassily Kandinsky: Spaziergang, Öl auf Leinwand, 50,8 x 70,5 cm

Die beiden waren sich im Sommer vorher in Kochel näher gekommen. Hier in Kallmünz ist es dann passiert: „Kallmünz in seiner Alltagsenthobenheit brachte die Entscheidung: Gabriele Münter wurde Kandinskys Geliebte“, berichtet Gisela Kleine in ihrer Biographie des Paares.. Am Ende des Sommers reiste Münter dann auch nicht mit Kandinsky nach München. Er wollte, dass sie erst einmal zu ihrer Familie nach Bonn fuhr.

Kandinsky interessiert sich in dieser Zeit für historische Themen. Er malt

Münter auf der Burg als eine höfische Braut mit weißer Prachthaube und in langem Schleier. Hier kommt sie also „unter

die Haube“, wie man schon immer für die Eheschließung sagt. Auf dem Ölgemälde „Spaziergang“ folgt ihr ein Page in

schwarzem Rock mit rotem Umhang. Der Blick schweift über die Burgmauer ins darunterliegende Städtchen, mit blauer

Naab, bunten Häusern und roten Dächern. Der Horizont spiegelt die Farbe des Flusses wieder. Kandinsky nutzt die gesamte

Palette der Farben für dieses Bild.

Ein Brautbild mit Kallmünz im Hintergrund für die geliebte Ella, in allen "Farben der Liebe"! So der Titel der Ausstellung aller Bilder die Kandinsky und Münter in Kallmünz hergestellt haben, anläßlich des 120. Jahrestages.

Aber zurück zu unserer Burgruine: Das Ausmaß der Zerstörung zeigen die ersten Aufnahmen von der Burg. Hier das Eingangstor zur Burg um 1900.

Erst Ende des 19. Jahrhunderts als sich langsam der Tourismus entwickelte, begannen einige Kallmünzer sich Gedanken um ihr Wahrzeichen zu machen. 1885 gründeten sie den Bergverein mit dem Ziel, den weiteren Verfall der Burg zu stoppen und sie teilweise wieder herzurichten. Sie stellten verschiedene Überlegungen an, wie sie Einnahmen erzielen könnten, um die Ausbesserungsarbeiten auf der Burg zu finanzieren. Eine Maßnahme war die Gründung einer Baumschule im Burginnenhof, dazu pachteten Sie von der Gemeinde die Burganlage für 25 Jahre und sperrten sie ab, wie hier im Bild das Eingangstor.

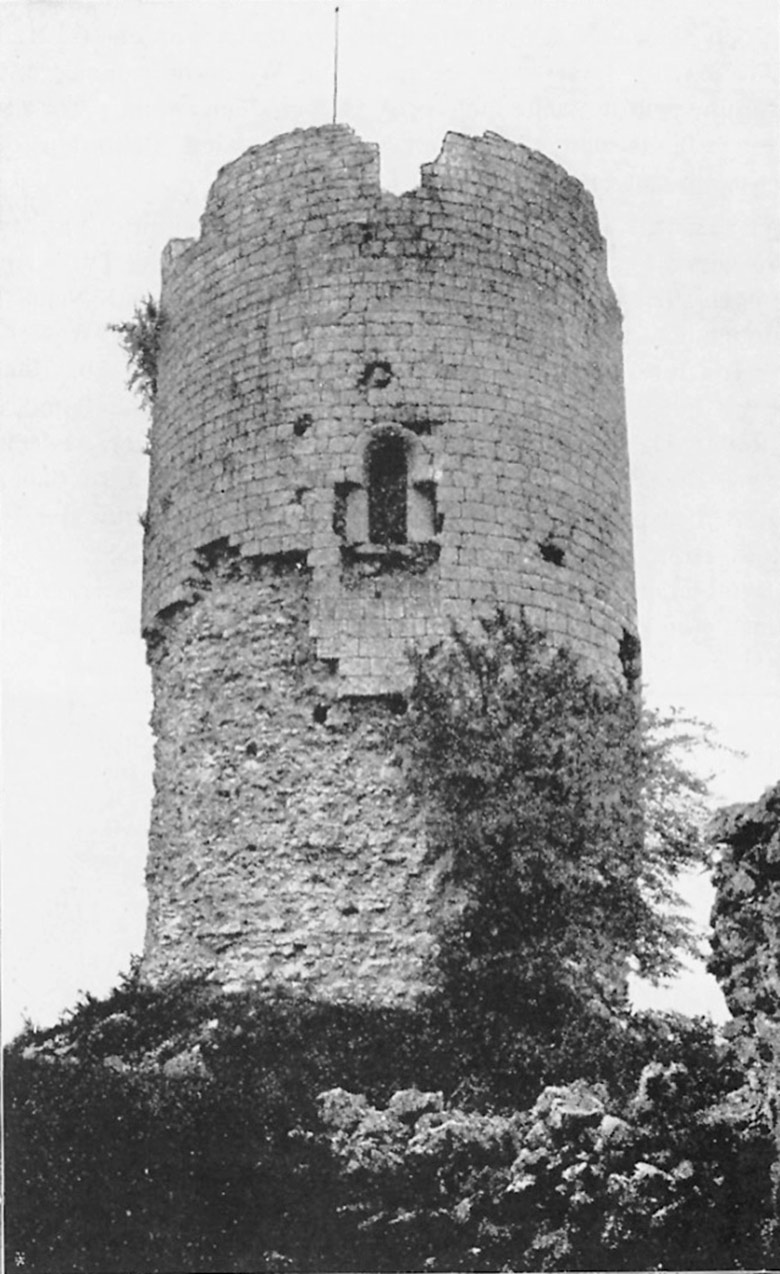

Foto: Bergverein Kallmünz e.V., Bergfried 1904

Der Bergfried 1904: Die äußere Schale der Mauer ist zum großen Teil abgebrochen. Die Steine finden sich zum Teil im Ort wieder, an der Steinernen Brücke, im Alten Rathaus und auch in Privathäusern.

Der rührige Verein traf sich jeden Dienstag in einem anderen Wirtshaus zu Besprechungen. Es wurde aber auch gesungen. Der Männergesangsverein ging 1892 aus diesen Treffen hervor.

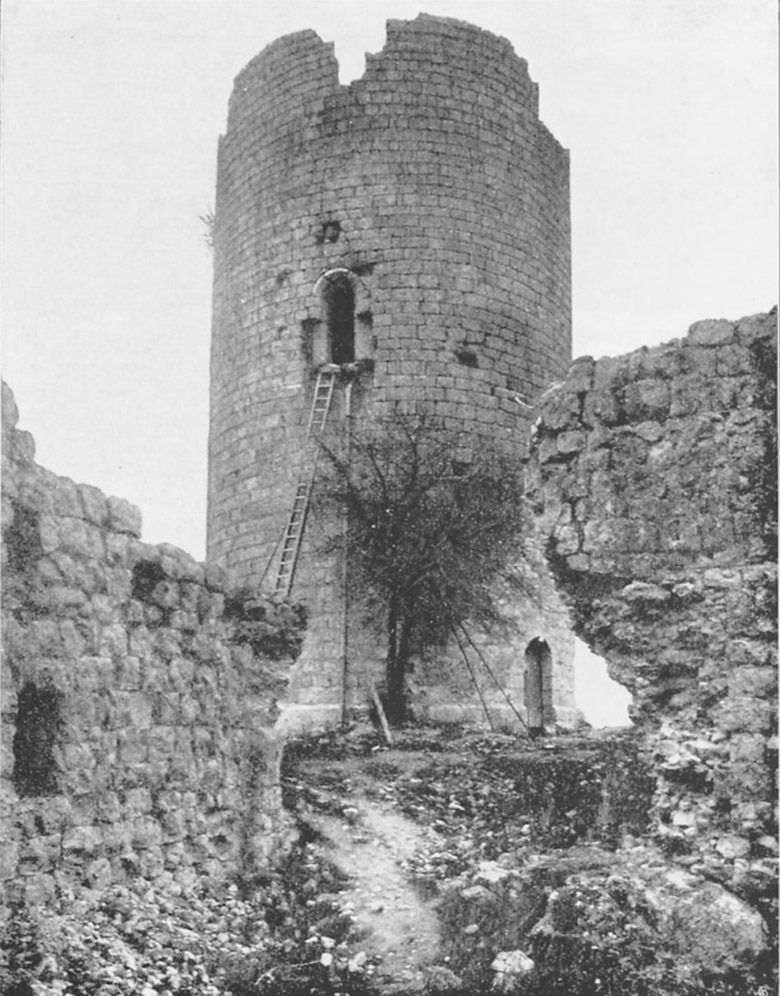

Foto: Bergverein Kallmünz e.V., Bergfried 1906

Mit eigenen Mitteln und mit Unterstützung des Denkmalamtes konnte man die Außenmauern des Bergfriedes wieder herstellen. Für einen einfacheren Zugang wurde ebenerdig ein Tor eingelassen. Bis dahin war der Zugang - wie auf dem Bild zu sehen - ein Tor auf halber Höhe, über eine Außentreppe zu begehen.

Der Turm sollte als Aussichtplattform genutzt werden, dazu wurde innen eine Treppe eingebaut. Den Schlüssel dafür konnte man sich für 20 Pfennig bei dem Vereinsvorstand abholen und musste ihn anschließend zurückbringen.

1965 wurde der Bergverein zum zweiten Mal gegründet. Warum jetzt und nicht schon 1961, als Bürgermeister Michael Laßleben die Neugründung angeregt hatte?

Dr. Hofer aus Düsseldorf, befreundet mit Georg Rauchenberger, Burginhaber von Wolfsegg, hatte der Gemeinde angeboten, die Burg zu kaufen. Der Rat hatte einen positiven Beschluss gefasst unter der Bedingung, dass ein guter Preis zu erzielen wäre.

Das Denkmalamt hatte 1962 und 1963 30.000 DM für die Sanierung beigesteuert. Der gotische Bogen des Eingangstors wurde damals neu betoniert und einige Mauern des Palastes mit Steinplatten abgedeckt. Die Behörde wollte den Verkauf verhindern und einige Kallmünzer wohl auch.

Der neue Bergverein wollte sich wieder mehr um das Denkmal kümmern.

Dr. Hofer empfahl man die Burg von Burglengenfeld zum Kauf, den dieser aber ablehnte.

Hans Geistreiter, Drachenflieger auf der Burg, 1983, Mischtechnik, ca. 70 x 50 cm

Wir gehen zurück über das Südtor der Burganlage zurück Naabpromenade

![]()

![]()

![]()